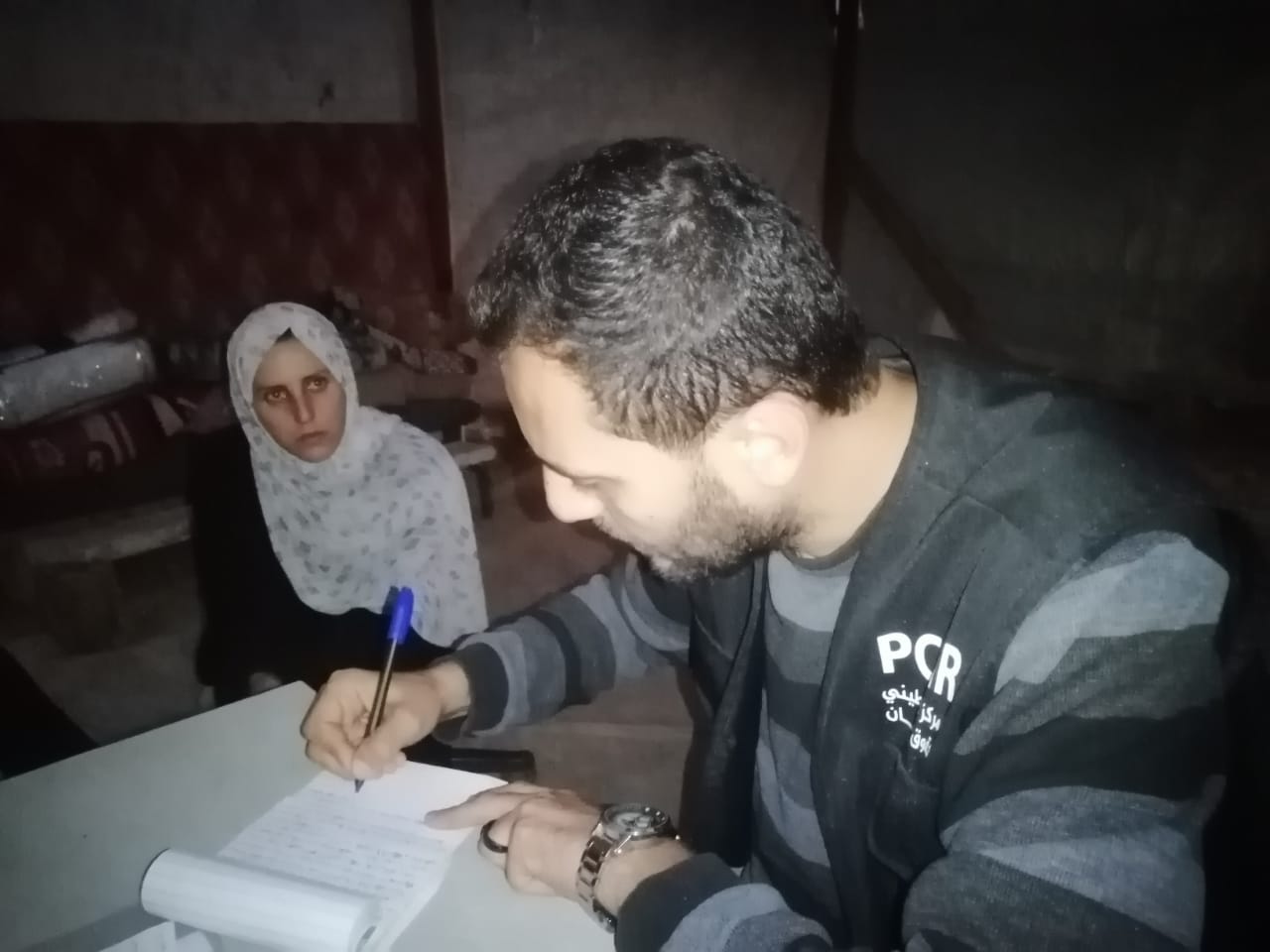

تاريخ أخذ الإفادة: 26/11/2025

أنا جميلة خالد محمد المريشي، 30عاماً، متزوجة. كنت أعيش في بيت حانون شمال القطاع قبل أن تدفعنا الظروف القاسية للنزوح إلى الزوايدة، حيث أقيم الآن في مخيم العطاء والمحبة. أحمل دبلومًا في السكرتارية الطبية. وجدت نفسي، مثل آلاف النساء، أواجه حياة جديدة تمامًا بعد الحرب والنزوح.

قبل السابع من أكتوبر 2023، كنت أعيش مع أسرتي المكوّنة من ستة أفراد: زوجي ثائر عطا موسى الزعانين، وأطفالي الأربعة علي، 9 أعوام، عمر، 8 أعوام، ليت، 4 أعوام، وابنتي تولين، 7 أشهر. إضافة الآن إلى رضيعي سند البالغ من العمر 42 يوماً فقط، المولود في 16/10/2025. كنا نقيم في شقة داخل منزل مكوّن من ثلاثة طوابق في منطقة بيت حانون – مفترق السبكة، نعيش حياة بسيطة ومستقرة كما اعتدنا.

في صباح السبت، 07/10/2023، استيقظنا على دويّ انفجارات تهز المكان بشكل مفاجئ. كنت أجهّز أطفالي للمدرسة عند السادسة والنصف صباحاً، لكن مع توتر الأحداث جعلتنا نتراجع فوراً عن فكرة خروجهم. بقينا داخل الشقة نتابع الأخبار ونحاول فهم ما يجري، ومع مرور الوقت ازداد الشعور بالخوف والقلق على أطفالنا، ورأينا بأعيننا كيف كانت الأحداث تتصاعد بسرعة مخيفة.

في اليوم نفسه، بدأ الجيش الإسرائيلي بشنّ غارات مكثفة وفرض أحزمة نارية حول المنطقة، في مشهد لم نعهده من قبل. ومع اشتداد الخطر، أصبح البقاء في المنزل شبه مستحيل. وفي ظهر يوم الأحد 08/10/2023، اضطررنا للخروج إلى الشارع العام دون أي وجهة واضحة. وقفنا لساعات طويلة في حالة ضياع، نحمل أطفالنا ولا نعرف أين سنقضي الليل. تواصلت مع خالي سلمان لنبيت لديه، وانتقلنا إلى منزل خالي أمجد سلمان قرب نادي شباب بيت لاهيا. لكن الوضع هناك أيضاً ازداد سوءاً، وبعد ساعات جاء أهل زوجي وأخذونا بالسيارة إلى بيت أهل سلفتي في النصيرات، بينما بقي زوجي وحده في بيت حانون، وقد انقطعت اتصالاتنا به بسبب انهيار شبكة الاتصال.

مكثت أنا وأطفالي في النصيرات قرابة عشرة أيام. وخلال تلك الفترة، تدهورت صحة طفلتي تولين بشكل خطير؛ بدأت تعاني من إسهال واستفراغ مستمرين، وكنت أحملها من مستشفى إلى آخر بحثاً عن علاج، لكن لم يقدّم لها أي رعاية تساعدها على التحسن، وظلت حالتها تتدهور أمام عينيّ ولا حول لي ولا قوة.

وفي 19/10/2023، رغم كل المخاطر، لم يكن أمامي سوى العودة إلى الشمال لألتحق بزوجي، الذي كان نازحاً في مدرسة الكويت قرب المستشفى الإندونيسي مع أخواله. بقيت معه هناك نحو شهر ونصف، في ظروف إنسانية قاسية لا يمكن لأي أسرة تحملها.

وفي ليلة 21/11/2023، عشت واحدة من أصعب اللحظات في حياتي. كانت القذائف تتساقط بلا توقف: قصف مدفعي، قنابل دخانية، انفجارات متتالية، وصواريخ من الطيران الحربي الإسرائيلي. كان إطلاق النار يقترب من المدرسة التي نقيم فيها، وسمعنا أقارب زوجي يقولون إن الجيش الإسرائيلي يوشك على اقتحام المستشفى الإندونيسي. لم تهدأ أصوات إطلاق النار للحظة واحدة، وكانت تلك الليلة محفورة في ذاكرتي بكل ما حملته من خوف ورعب.

كنا داخل أحد صفوف مدرسة الكويت، الصف كان مزدحماً بما يقارب خمسين نازحاً، كباراً وصغاراً، نحاول أن نجد لحظة أمان وسط كل ما يجري. وفجأة، بدأ الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار مباشرة باتجاه الصفوف، واستهدفوا مصابيح الإضاءة عمداً، ليدخل المكان في ظلام دامس. لم نعد نرى شيئاً سوى وميض الليزر الأحمر والأخضر يخترق النوافذ والجدران، ونسمع أصوات الرصاص تتطاير حولنا. كان أطفالي ملتصقين بي، يحتمون تحت قدمي من شدة الخوف.

وضعت أطفالي إلى جانبي، وحاولت أن أتحرك نحو الباب، لكن الخطر كان يحيط بنا من كل اتجاه. بقينا جميعاً منبطحين على الأرض، متغطّين بما وجدناه من بطانيات. كانت طفلتي تولين، رحمها الله، نائمة بين ذراعي بجانب إخوتها، ورغم كل الرعب الذي كنا نعيشه، كنت أخشى حتى أن أضمها بقوة كي لا أؤذيها.

وخلال ثوانٍ معدودة، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة مباشرة على الصف الذي نحتمي فيه، تبعتها قذيفة ثانية. ارتفع الصراخ، وانتشر الدخان، وعمّت رائحة خانقة جعلت التنفس صعباً. شعرت بأن الأرض تهتز من تحتنا، وأن العالم كله ينهار فوق رؤوسنا. الضغط الناتج عن الانفجار دفع طفلتي تولين من بين ذراعي بقوة، ولا أعرف حتى الآن كيف اختفت فجأة من حضني.

بدأت أزيح الركام وما وقع فوق أطفالي، وأنا أصرخ: “يا علي.. يا عمر!” كانت الأرض ممتلئة بالحطام والزجاج والدمار، والناس يصرخون في كل اتجاه، والظلام يغطي المكان. طلبت من علي وعمر أن يبحثا عن شقيقتهم تولين بهدوء، قلت لهم مراراً: “وين البنت؟ دوروا عليها بهدوء.. ما حدا يدعس عليها.”

وبينما أبحث، رأيت إضاءة خفيفة تأتي من فتحة أسفل الجدار الفاصل بين النساء والرجال. كان شابّ يضيء المكان بكشاف هاتفه وهو يسأل إن كان هناك أحد ما زال على قيد الحياة، وفي الخلفية سمعت رجالاً آخرين يحذرون من احتمال انفجار أسطوانات الغاز.

كنت أزحف أحياناً، وأقف أحياناً أخرى قبل أن أسقط من شدة الفوضى والدمار. جسدي كان يؤلمني، وبدأت أشعر بحرقة في ساقي. لاحقاً اكتشفت أن أربع شظايا أصابت رجلي، وأن ابني علي أصيب في قدمه اليسرى حتى انسلخت، بينما أصيب عمر بشظايا في مؤخرته. وحتى اليوم، لم نتمكن من إجراء صور أو إزالة الشظايا من أجسادنا.

في طريق بحثي، رأيت ابتسام، زوجة خال زوجي، ملقاة على الأرض عند باب الصف، الدماء تنزف منها، وكانت تتنفس بصعوبة. نقلوها إلى المستشفى، لكنها ظلت ثلاثة أيام في العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.

في تلك اللحظة وضعت يدي على رأسي، واكتشفت أن غطائي “السدال” قد اختفى بفعل الانفجار. رأيته مرمياً فوق جسد ابتسام، فأخذته بسرعة وغطّيت رأسي وأنا في حالة من الذهول والخوف.

صرخت بأعلى صوتي أبحث عن زوجي: “ثائر! يا ثائر!” لكن لم يصلني أي جواب. كنت أسأل الناس من حولي إن كان أحد قد رآه، لكن الجميع كان مرعوباً، يحاول الهرب بأي طريقة، ولا أحد قادر على تقديم إجابة أو مساعدة.

وحين فقدت الأمل في إيجاد زوجي بين الجموع، عدت إلى الصف مرة أخرى أبحث بين الدخان والركام. ما إن دخلت حتى هبّت النار والدخان في وجهي، وسمعت صوت رجل يئنّ.. صوت إنسان يحتضر. هذا الصوت ما زال حتى اليوم يلاحقني، كلما تذكرت تلك اللحظة.

بدأت أصرخ بأعلى صوتي أنادي: “علي! عمر!” لكن لم يصلني أي رد. لم أكن أسمع سوى أصوات الانفجارات المتتالية، وإطلاق النار من كل اتجاه، وصوت الطائرات والدبابات، والاشتباكات التي كانت تطوّق المستشفى الإندونيسي بالكامل. شعرت أنني أفقد السيطرة على نفسي، وأنني أفقد أولادي وزوجي في ثوانٍ. نزلت إلى الطابق الأرضي وأنا عاجزة تماماً، وكل خطوة أخطوها كان قلبي ينهار معها.

وفجأة رأيت ابني عمر يركض نحوي من الساحة، يبكي بكاءً يمزّق الروح. احتضنته بقوة وسألته: “يا روحي يا عمر.. وين أخوك علوش؟” لكن الخوف كان أكبر من أن يسمح له بالكلام، فزاد بكاؤه وزاد معه انهياري.

المشهد كان كأنه نهاية العالم، كأنه يوم من أيام القيامة… دماء، دخان، صراخ، وجثث لم أستطع حتى النظر إليها.

وإلى اليوم… لم أرَ طفلتي تولين، الله يرحمها، لم أودّعها، لم ألمسها آخر مرة. وكلما فكرتُ فيها، يرتجف قلبي خوفاً من أنها ربما ذابت تحت النيران والركام.

وبعد دقائق، ظهر زوجي ثائر. كان مذهولاً، يلهث، ويقول إن الضربة أصابت الصف الذي كنا فيه، وإنه اعتقد أن الجميع قد استشهد. كان مع أخواله يتوضؤون عندما وقع القصف، وسمع صوت الانفجار يهزّ المكان.

سألته: “وين كنت يا ثائر؟” ثم شعرت بألم حاد في ساقي، ونظرت إليها لأجد الدم يسيل منها وحفرة واضحة بفعل الشظايا. لاحقاً عرفت أنني أصبت بثلاث شظايا في الساق اليمنى اثنتان في الفخذ، وواحدة أسفل الركبة، وشظية واحدة في الساق اليسرى.

قلت له وأنا أرتجف: “الحق يا ثائر.. روح جيب علي وتولين، ضلّوا في الصف، ومش قادرة اجيبهم.” في تلك اللحظة رأيت زوجي ينهار فجأة، جلس على الأرض يبكي أمامي، وقال بصوت مكسور: “مش قادر.. مش عارف شو أعمل… روحي مع الناس، شوفي وين رايحين وامشي معهم.” قلت له: “يا ثائر أنا مصابة.. رجلي بتوجعني.” فأجابني: “لمن توصلي مدرسة حمد، هناك نقطة طبية، بيساعدوكي بالإسعافات الأولية.”

وصلت إلى مدرسة حمد بصعوبة، وكنت أنزف، لكن لم يتجه أحد نحوي لأن الحالات التي كانت تصل إليهم كانت خطيرة جداً.. بتر أطراف، جروح عميقة، أشخاص ما زالوا على قيد الحياة بالكاد. وقفت بينهم أحاول استيعاب ما يجري. بعد وقت، أعطاني أحد الممرضين مشدّاً طبياً وقال لي: “إربطيه عشان توقف النزيف.” ربطته بقوة، رغم الألم الذي كان يمزّق رجلي.

بقينا في مدرسة حمد حتى صباح اليوم التالي. وعندما أشرقت الشمس… أدركنا أننا فقدنا طفلينا علي وتولين. لم يكن لدينا أي خبر عنهما. وبعد وقت قصير، جاء رجل طيب ينادي علينا: “أنا شفت ابنكم علي.. وهو عايش.” كان من أبناء الجيران ويعرف علي جيداً.

وعندما أعادوه إلينا كان مصاباً ويبكي. حضنته وأنا أشعر أن قلبي سينفطر من شدة الألم. قلت لزوجي: “لازم نطلع من هون فوراً.” لكنه قال: “استني شوي.. خلينا نشوف مين من العيلة لسه عايش.” أجبته بإصرار: “ثائر… المكان خطر. لازم نمشي الآن.”

وفي صباح اليوم التالي، ونحن نخرج من مدرسة حمد، أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفة مباشرة باتجاهنا. نجونا بمعجزة. وبعد ثوانٍ فقط، سقطت قذيفة ثانية على سيارة محمّلة بالمدنيين وبأغراضهم. انفجرت السيارة بالكامل، واستشهد كل من كان بداخلها فوراً. رأينا الدماء تتفجر أمام أعيننا.. مشهد لن يمحى من قلبي ما حييت.

كنا نمشي بصعوبة، أنا مصابة، وعلي لا يستطيع المشي بسبب جرحه. وفجأة، أطلقت طائرة استطلاع صاروخاً أمامنا على بعد خمسة أمتار. لم ينفجر، لكنه أحدث حفرة كبيرة في الأرض. كانت الأرض من حولنا دماً، وركاماً، وزجاجاً مكسوراً، وكنا نمشي حفاة فوق كل ذلك… الألم في أقدامنا وجراحنا… والألم الأكبر في صدورنا.

عندما نُسفت مدرسة الكويت من الآليات العسكرية الإسرائيلية، خرجنا منها بلا أي شيء.. فقط الملابس التي نرتديها. لا حقائب، لا بطانيات، لا ماء.. لا شيء. كنا نمشي في منطقة تعج بالنيران والدمار، بينما كان الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى الإندونيسي تحت غطاء ناري كثيف، ويتقدم باتجاه معسكر جباليا.

نزحنا بعد تلك الليلة إلى مدرسة الزيتون في معسكر جباليا، وبقينا هناك ثلاثة أيام بلا أي مقومات للحياة. لا خيمة، لا فراش، لا أي شيء. كنا ننام جميعاً في ممر الطابق الأرضي، بعض الناس شفقوا علينا وأعطونا فرشتين وبطانيات. كنّا خمسة أشخاص ننام على فرشتين فقط، وكلما مرّ أحد بالممر كان، دون قصد، يطأ على ساقي المصابة، فأتحمل الألم بصمت.

كان القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي قريباً جداً من المدرسة، والشظايا تتساقط داخل ساحتها، وكأن الموت يلاحقنا من مكان إلى آخر. لم نشعر بلحظة أمان واحدة.

في الهدنة الأولى بشهر 11/2023، ونحن ما زلنا في مدرسة الزيتون، قال لي زوجي: “يا جميلة، الجيش رح يقتحم المدرسة… الوضع خطير ومعسكر جباليا كله تحت الاستهداف.” لكنني لم أستطع الحركة. قلت له: “مش قادرة أطلع… أهلي هناك جنب بركة أبو راشد، وما بدي أتركهم، وقلبي متعلق ببنتي تولين… بدي أضل قريبة منها.”

كان حديثنا صعباً. زوجي كان يحاول إقناعي خوفاً على حياتنا، وأنا كنت أتشبث بكل ما فقدته، وخصوصاً طفلتي. وبعد ساعات، تطوّع بعض الشباب للذهاب إلى مدرسة الكويت، المدرسة التي استُهدفنا فيها، لإخراج الجثث ودفنها في مقبرة جباليا.

ومشهد الجثث لا ينسى. كل الجثث وُضعت في كيس واحد. من بينها جثة طفلتي تولين، الله يرحمها، بالإضافة إلى ثلاثة عشر شهيداً من عائلة أخوال زوجي: فلاح البسيوني وابنه أحمد، عطايا البسيوني وزوجته ابتسام البسيوني، عطية البسيوني، زوجة خال زوجي منال المدهون وأولادها محمد وليلى ويحيى البسيوني، طفلتي تولين، 7 أشهر، خالة زوجي كفاية البسيوني، وخالته شذى البسيوني ووليد النونو.

جميعهم استشهدوا في مجزرة مدرسة الكويت المروّعة. أما أنا وأبنائي.. فقد نجونا وحدنا من الصف الذي استهدفته الدبابات الإسرائيلية، بينما أُرسل الأطفال المصابون إلى تركيا لتلقي العلاج.

ابنتي تولين، الله يرحمها، جاءت بعد سنوات من الانتظار والأمل. تابعتُ حملي بدقة، وانتظرتها بلهفة، كنت أحلم أن تكبر بين يديّ، وأن أربيها بحنان، وأن تعيش معنا كل لحظة.. لكن الله اختارها شهيدة، عصفورة من عصافير الجنة.

في تاريخ 05/12/2023، قررنا النزوح إلى الجنوب سيراً على الأقدام، عبر حاجز في شارع صلاح الدين “الحلابة”. كان مشهداً مرعباً.. الجنود الإسرائيليون ممددون على الأرض، يصوبون أسلحتهم باتجاهنا. وبعد طريق طويل، وصلنا إلى مدخل النصيرات، وهناك التحق بنا إخوة زوجي موسى وفادي، وأخذوني إلى الجنوب، إلى مدرسة شفا عمرو في حي الجنينة برفح.

نزلنا داخل أحد الصفوف. ثماني عائلات في صف واحد، بلا خصوصية، بلا راحة. وبعد أسبوع فقط، بدأت حرارتي ترتفع بشكل مخيف بسبب الشظايا التي ما زالت في جسدي، وظهرت التهابات في الجرح، وكانت “المدة” تسيل منه.

ذهبت إلى مستشفى الكويت، هناك أخيراً تلقيت العلاج وتحسنت قليلاً. كنت أعتني بجرحي يومياً، لكن نفسيتي كانت منهارة تماماً. الضغط النفسي هزّني لدرجة أنني كنت أتصرف بعنف أحياناً داخل الصف، وأكسر ما أمامي بلا وعي. ليلاً، كنت أصرخ من شدة الألم، وكنت أفرك ساقي بقوة من شدة الألم. الكوابيس كانت ترافقني كل ليلة.

الحياة في المدرسة كانت معاناة كاملة: لا خصوصية، المياه قليلة، الخدمات الأساسية شبه معدومة، والانتظار الطويل لدورات المياه كان بحد ذاته عذاباً. المساعدات قليلة جداً، ولا تكفي لتخفيف الألم عن أحد.

ومع اقتراب اجتياح رفح، بدأت الأمور تتدهور كل يوم. القصف عشوائي ومستمر، والقنابل الدخانية تُلقى حول المدرسة، والناس بدأت تنزح تدريجياً. حتى لم يتبقَ إلا نحن وعدد قليل من العائلات. كنا نشعر بالخوف والوحدة. ولم نجد أي وسيلة مواصلات تنقلنا إلى مكان آمن، وحتى لو وجدنا، لم نكن نملك المال لدفع الأجرة. زوجي كان بلا عمل، ولا مصدر دخل، ووضعنا المادي كان تحت الصفر تماماً.

كان أهلي في الشمال يحاولون مساعدتنا قدر استطاعتهم، يرسلون لنا القليل من المال رغم أنهم هم أنفسهم كانوا يعيشون المجاعة والظروف القاسية، ومع ذلك لم نجد مكاناً مناسباً نلجأ إليه وسط كل هذا النزوح المستمر.

في تاريخ 06/05/2024، اتصل صديق لأحد سلافي بزوجي، وأخبره بوجود قطعة أرض يمكننا الإقامة فيها مؤقتاً لحين انتهاء الحرب. وبالفعل، ذهبنا إلى الزوايدة، وهناك نمنا أول ليلة في العراء، تحت الأشجار، بلا غطاء، والبرد شديد. وفي صباح اليوم التالي، قام الشباب بنصب الخيام؛ خيمة للنساء وأخرى للرجال، وبدأنا نحاول ترتيب حياتنا في هذا المكان رغم قسوته وصعوبته.

ومع بداية الهدنة الثانية في شهر يناير 2025، عدت إلى الشمال، إلى بيت حانون، وأقمت عند شقيقاتي عشرين يوماً. بعدها جهّز زوجي خيمة بجوار أنقاض منزلنا المدمّر. وفي أول يوم من شهر رمضان ذهبت إليه وبقينا هناك نحو سبعة أيام. خلال تلك الفترة، كان الجيش الإسرائيلي يطلق النار بشكل عشوائي، حتى أثناء الهدنة. تعرّضت لموقف خطر عندما كنت أغسل المواعين، فأطلق جندي إسرائيلي النار على حجر بالقرب مني، فتفتت وتناثرت شظاياه على ساقي. شعرت للحظة أنني أصبت، فقلت لزوجي: “خلينا نطلع من بيت حانون.. الوضع كثير خطير.” لكنه رفض الخروج.

وفي نفس الليلة، انتهك الجيش الإسرائيلي الهدنة من جديد، وأطلق النار بكثافة مع الأحزمة النارية والقذائف المدفعية، فشعرت أن الحرب لم تتوقف يوماً، وأن كل ما سُمّي “هدنة” لم يكن إلا هدنة بالكلام.

بقينا يومين فقط في بيت حانون، وفي 18/03/2025 اضطررنا للنزوح سيراً على الأقدام دون أي شيء، تاركين خلفنا كل ما نملك. توجهنا إلى مدرسة للأونروا قرب بركة أبو راشد في معسكر جباليا، ومكثنا هناك قرابة شهرين، حتى شهر 5/2025، عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي جباليا وطلب من السكان إخلاء المنطقة بالكامل.

اضطررنا للنزوح مرة أخرى، وهذه المرة إلى حي النصر بغزة، حيث أقمنا خيمة فوق سطح منزل سبق أن قصفه الطيران الحربي. كان المكان محاطاً بالركام، مليئاً بالحشرات والقوارض، ولا يوجد سور يحمي السطح أو يمنحنا أي شعور بالأمان. ظروفنا كانت تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

خلال فترة المجاعة، كان زوجي بلا عمل ولا دخل، فاضطر للذهاب إلى أماكن “المساعدات – مصائد الموت” في منطقة زكيم شمال غزة ليجلب كيس طحين. أحياناً يعود ومعه كيس، وأحياناً لا يعود بشيء. وكان يتعرض للخطر الحقيقي عندما يطلق الجيش الإسرائيلي النار على الناس المتجمعين هناك. ومع ذلك كان يخاطر بحياته لأجلنا، لأنه لم يكن بإمكاننا شراء الطحين أو حتى تأمين مونة بسيطة.

في هذه الفترة، كنت حامل في شهري السابع، وكنت بحاجة للغذاء والعناية الصحية، لكنني لم أستطع المتابعة الطبية بسبب الظروف الاقتصادية المنهارة وغياب الأمان والتنقلات المستمرة. وحتى عندما كان العلاج متوفراً، كان باهظ الثمن، ومعظم الأدوية الأساسية لم تكن موجودة في الصيدليات: زيت السمك، الكالسيوم، الحديد.. الشيء الوحيد الذي حصلت عليه كان بعض الفيتامينات من وكالة الأونروا. ومع كثرة التنقلات، لم أكن أعرف أين النقاط الطبية المتاحة. كانت حياتي وحملي يزدادان صعوبة يوماً بعد يوم.

وفي 18/09/2025، وبينما كنا نعيش أياماً مخيفة، الجيش الإسرائيلي كان يقصف بيتاً بعد آخر في حي النصر ومعسكر الشاطئ، والتهديدات كانت مستمرة بلا توقف. رأينا على مواقع التواصل رسالة إخلاء موجهة للسكان للتوجه نحو الجنوب، فعرفنا أن البقاء أصبح خطراً حقيقياً، وأن الموت قد يصل في أي لحظة.

اضطررنا لترك كل شيء والنزوح باتجاه الزوايدة. لم نكن نملك حتى أجرة المواصلات، لكن الله يسّر لنا من ساعدنا، وشاركنا عائلتين بتكلفة النقل. كان الأمر أشبه بباب فرج فُتح وسط الضيق.

رحلة النزوح من غزة إلى الزوايدة استغرقت أكثر من ثماني ساعات بسبب الزحام الخيالي على شارع البحر، الرشيد. آلاف الناس تمشي في الاتجاه نفسه، كل واحد يحمل وجعه وخوفه على كتفيه، وكأن غزة بأكملها تهرب الى مصير مجهول.

وعندما وصلنا الزوايدة، شعرنا بنوع من الهدوء النسبي، وكأنها محطة صغيرة نلتقط فيها أنفاسنا بعد أيام سوداء. الشباب ساعدوا بعضاً في نصب الخيام بطريقة منظّمة، تركوا مسافات بين كل خيمة وأخرى ليكون للحياة بعض الخصوصية.

أما المياه، فكانت متوفرة نسبياً؛ تصل شاحنة مياه للشرب كل يومين، ومياه الاستخدام اليومي موجودة بفضل خط مياه يعمل داخل الأرض. الرجال صنعوا فرن طينة لنخبز فيه، واعتمدنا على إحدى التكايا لمعظم وجباتنا.

ورغم كل الألم، رغم كل الفقد، كانت الحياة تمشي، تمشي بقدر ما نستطيع أن نتحمّل.

في تاريخ 16/10/2025، وضعت طفلي في مستشفى العودة بالنصيرات الساعة 12:00 ظهراً. غادرت المستشفى في نفس اليوم الساعة 05:30 مساءً، وعندما بدأت أغيّر له ملابسه وأتفقده جيداً، لاحظت وجود ثقب صغير في الجهة اليسرى من رقبته. لم أفهم ما هو، لكنني تابعت مراقبته.

وبعد عدة أيام، أثناء الرضاعة، انتفخ الثقب وبدأت تنزل منه سوائل. ناديت زوجي ليشاهده، ولكن مع كل رضاعة، كان الحليب يخرج من الثقب، الأمر الذي زاد خوفي وقلقي عليه. وبعد أيام قليلة، لاحظت على بلوزته مادة خضراء اللون، وعندما وضعت يدي على مكان الفتحة، شعرت بوجود كيس دهني ممتلئ بمادة تشبه “المدة”. قام زوجي بعصره وتنظيفه فوراً، ثم توجهنا مباشرة إلى مستشفى العودة، إلى طبيب جراح.

تفاجأ الطبيب مما شاهده وقال إن خروج مثل هذه المادة أمر غير مألوف. أجرى الفحوصات والتصوير وطمأننا قليلاً، لكنه قال: “حالياً ما بنقدر نعمل أي إجراء قبل أن يكمل الطفل 6 شهور.” توجهنا بعدها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وهناك أخبرنا الأطباء أن الحالة قد تكون “ناسوراً”. شرحت للطبيب خوفي، وطلبت منه توضيح معنى الناسور وسببه. قال إنه يقع في صدر الطفل ولم يُغلق بالكامل، وإن السبب قد يعود إلى ان الطفل لم يكتمل نموه بسبب سوء التغذية أثناء الحمل بسبب الظروف الصعبة والمجاعة التي مررنا بها. بعض الأطباء قالوا إن مثل هذا الناسور قد يرتبط بالرئتين أو الجهاز التنفسي، أو يكون متصلاً بجزء محدد من الجسم، لكنهم لم يستطيعوا تحديد السبب بدقة، وهذا زاد من خوفي عليه.

أنا اليوم لا أشعر بأي تفاؤل بانتهاء الحرب. أعيش في خوف دائم، أشعر أن كل شيء قد ينقلب في لحظة. كل صوت صاروخ أو انفجار يعيدني إلى الليالي التي فقدت فيها الأمان وأحبابي. قلبي يختنق كل مرة أتذكر ما مررنا به، وما زال الخوف يرافقني في خيمتي، وفي كل مكان نزحنا إليه.

أشعر بالعجز عن حماية أطفالي، عن تأمين مستقبل آمن لهم. فقدنا كل شيء: بيتي، أمان أولادي، وأغلى ما أملك.. طفلتي تولين. ما ذنبها؟ استشهدت بالقصف، ولم نستطع حمايتها رغم كل ما حاولناه.

عشنا تحت النار، والصواريخ حولنا من كل جانب، والخوف يملأ قلوبنا.

أطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بنقل صوتي إلى العالم. نحن نستحق أن نعيش بسلام، وأطفالنا لهم الحق في الأمان مثل أي طفل آخر في هذا العالم.

ورغم كل ما عشته من ألم وفقد ودمار، ما زلت أحاول التمسك ببصيص أمل لأجل أولادي، ولأجل كل من فقدناهم. أتمنى أن يسمع العالم صوتنا، وأن يقف معنا في الدفاع عن حياتنا وكرامتنا.